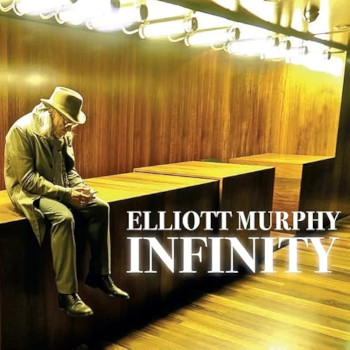

Elliott Murphy est TOUJOURS « alive and well in Paris », et si son dernier album sonne très américain, c’est dans le bon sens du terme, celui qu’on aime : proche de ses racines, il vit et il vibre, prouvant que l’âge qui s’avance n’affecte pas la créativité de notre troubadour préféré. L’infini n’a pas de limites !

Cinquante-deuxième, cinquante-troisième album pour Elliott Murphy ? On ne sait pas exactement, et ce n’est certainement pas d’une grande importance, on n’en est pas encore à une « infinité », en dépit de son titre, et de la blague qu’Elliott fait justement son propos (« A mon âge, il m’est impossible de le souvenir de tous mes albums, alors « Infinity » est le bon titre »). Plus sérieusement, Elliott a avoué que les 9 titres de ce nouveau disque lui sont venus dans une poussée inattendue de créativité, sur une période de temps assez courte l’année dernière… ce qui reste la meilleure manière d’écrire un disque de rock : il y a dans Infinity, produit, comme ses disques précédents, par son fils, Gaspard, une cohérence, une homogénéité d’atmosphère qu’on ne trouvait pas aussi nettement dans sa production de ses dernières années. C’est à la fois la force de ces trente minutes de musique superbe, qui s’écoutent d’une traite, et la seule petite faiblesse d’Infinity : on est un peu en mal d’y trouver l’une de ces mélodies accrocheuses qui transforment une chanson d’Elliott en un grand happening festif une fois jouée sur scène.

L’équipe du « Murphyland », puisque c’est depuis quelque temps le terme qu’Elliott utilise pour nommer la bande d’amis et de complices musicaux qui l’entoure, qui joue ici est bien connue : à la guitare, l’irremplaçable et virtuose Olivier Durand, qui va bientôt fêter ses 30 ans aux côtés de Murphy, la violoniste australienne Melissa Cox, dont le rôle sur ce dernier album est bien plus important que précédemment, et le fidèle batteur / percussionniste Alan Fatras (au cajon, comme sur scène, ce qui confère aux beats une douceur organique remarquable). On notera aussi la participation d’un contrebassiste « classique » de l’Opéra de Paris, Gerard McFadden, sur le titre Fetch Me Water.

L’équipe du « Murphyland », puisque c’est depuis quelque temps le terme qu’Elliott utilise pour nommer la bande d’amis et de complices musicaux qui l’entoure, qui joue ici est bien connue : à la guitare, l’irremplaçable et virtuose Olivier Durand, qui va bientôt fêter ses 30 ans aux côtés de Murphy, la violoniste australienne Melissa Cox, dont le rôle sur ce dernier album est bien plus important que précédemment, et le fidèle batteur / percussionniste Alan Fatras (au cajon, comme sur scène, ce qui confère aux beats une douceur organique remarquable). On notera aussi la participation d’un contrebassiste « classique » de l’Opéra de Paris, Gerard McFadden, sur le titre Fetch Me Water.

L’ouverture de Granny Takes A Trip marque clairement la coloration plus traditionnelle, americana si l’on veut, que Murphy, pourtant résident parisien depuis de longues décennies, n’a jamais perdu, et qu’il met cette fois en avant. Moins « pop », si l’on peut encore utiliser ce terme, que le précédent album, Wondering, datant déjà d’il y a trois ans, mais tout aussi joueur et positif, Infinity est décrit par son auteur plus comme « un roman, dont chaque chanson est un chapitre ». Le problème (qui n’en sera un que pour les plus rationnels d’entre nous), c’est que les textes de Murphy semblent ici extrêmement abstraits, symboliques, plutôt du côté « dylanesque » de son inspiration que de Scott Fitzgerald. Bref, ces chapitres, ce roman, ne sont pas directement compréhensibles, mais de toute manière, les fulgurances inspirées sont toujours aussi saisissantes – et drôles, ce qui ne leur enlève rien. Témoin dans Granny Takes A Trip ce « Waiting for relief to come along / Tried to shrink my head with the Book of the Dead / and a Leonard Cohen sacred song / Peace of mind, will it ever be mine ? » (En attendant que le soulagement arrive / J’ai essayé de me réduire la tête avec le Livre des Morts / et une chanson sacrée de Leonard Cohen / La paix de l’esprit, sera-t-elle un jour mienne ?).

Red Moon Over Paris est une très belle chanson, tendue, mystérieuse presque, rassérénée par des « la lala lala la », où l’on lit l’insatisfaction de Murphy face à un monde matérialiste, et l’espoir toujours vif d’un changement réel et profond du monde. Baby Boomer’s Lament est l’un des sommets du disque, mettant en scène les réflexions d’un homme de son âge qui regarde le présent à la lumière des espoirs et des rêves passés (avec des références à John Lennon pour faire bonne mesure) : mais Murphy est tout sauf un nostalgique réactionnaire, c’est au contraire un réaliste qui manie l’humour comme arme fatale. Preuve en est le final narquois de la chanson : « You say you want a revolution / Or at least I thought that’s what you said » (Tu dis que tu veux une révolution / Ou du moins je pensais que c’était ce que tu disais)…

The Lion In Winter / The End of the Game est du Murphy des plus classiques, une chanson douce-amère, à juste distance entre la tristesse de l’homme qui vieillit et de l’incurable joie qui a toujours illuminés ses chansons. S’il s’agit là d’une composition typique d’un artiste, un vieux lion, qui a beaucoup de chemin derrière lui, on ne peut absolument pas parler d’album « testamentaire », la lumière de la vie irradiant sans faiblir : « The tears of a clown, a joyous sound / I got one eye open – Serengeti Plain / Bones are aching, but sill the same / Hunger in my belly – Full of pride and shame » (Les larmes d’un clown, un son joyeux / J’ai un œil ouvert – Plaine du Serengeti / Mes os me font mal, mais restent les mêmes / La faim dans mon ventre – Plein de fierté et de honte). Fetch Me Water est le « tube » le plus évident de l’album, et le violon à la fois mélancolique et enlevé de Melissa Cox renvoie à une inoubliable Deco Dance : cette chanson est un régal. Comment ne pas chanter les « Ba ba ba ba ba » finaux ?

Three Shadows est également porté par le violon, et, bien qu’il s’agisse d’une réflexion pas forcément réjouie sur la vie et l’Art, et en particulier l’écart entre la vie de l’artiste et la muséification de son œuvre, c’est loin d’être une chanson triste, au contraire même. Makin’ It Real est le seul morceau rapide, totalement Rock, de l’album : comme d’habitude, on peut regretter l’époque où Murphy (et Durand) jouai(en)t électrique, car la chanson pourrait être une véritable bombe. Mais, même en l’état, avec la virtuosité d’Olivier qui peut se déployer à son aise, c’est un grand moment « feelgood ». L’album se clôt – presque – sur Night Surfing, une chanson qui touche à la pure magie, dans sa capacité à évoquer des moments passés, irrattrapables, mais toujours enfouis dans notre cœur et notre mémoire. « There ain’t nothing you can do / Nigthsurfing / My life is flying by » (Il n’y a rien à y faire / Surfant dans la nuit / Ma vie passe à toute vitesse).

On a parlé de cohérence totale des morceaux sur cet album, c’est valable pour les huit premiers titres, et d’une certaine manière on peut considérer le superbe Night Surfing comme la conclusion de cette suite de chansons, puisque Count My Blessings, co-écrite par Olivier Durand, est plutôt une sorte de coda, plus rêche, plus spontané, moins produit, qui génère une émotion différente. Comme un « after thought » de la part d’Elliott et Olivier (et Gaspard, sans doute), rappelant que, au delà de la superbe suavité des chansons qui ont précédé, il y a dans cette musique une « crudité » qui n’est pas souvent (euphémisme pour éviter d’écrire « jamais » ?) mise en avant sur les albums d’Elliott Murphy.

Pourquoi pas une piste pour l’au-delà de l’infini, le cinquante-quatrième (ou cinquante troisième ?) disque ?

![]()

Eric Debarnot

Elliott Murphy – Infinity

Label : Murphyland

Date de parution : le 7 mars 2025