Avec son documentaire Tardes de soledad, Albert Serra s’avance sur la corde raide avec un film ne cherchant pas le pamphlet anti-tauromachie sans pour autant nier la violence de la discipline. Il tire également son sujet vers un portrait d’homme de pouvoir, dans la lignée de ses œuvres précédentes.

Jusqu’à une date récente, le nom d’Albert Serra était loin de rassembler la critique hexagonale, même la plus ouverte à des propositions de cinéma autres. Avant que Pacifiction : Tourment sur les Îles ne change la donne. Là où les figures masculines puissantes de certains de ses précédents films étaient d’un sérieux plombant, le personnage campé par Benoît Magimel, représentant de l’Etat français gérant Tahiti à la petite semaine, semblait échappé d’un film français des années 1960 dialogué par Michel Audiard. Un anachronisme le rendant drôle et relativement attachant.

Surtout, les conditions de tournage en pays lointain avaient réussi à donner au film un cachet, une atmosphère. Le film s’achevait également là où la plupart des blockbusters commençaient. Il alternait cependant en permanence le très réussi et des passages dignes des parodies de films d’art et d’essai par les Inconnus.

Tardes de soledad, documentaire sur un matador (le Péruvien Andrés Roca Rey) devenu depuis le tournage le Lionel Messi de la tauromachie et un torero rock star, évoque lui aussi en partie les célèbres comiques français. Mais ce film ayant décroché la récompense suprême au Festival de San Sebastian ne doit pas cette impression à un ridicule non intentionnel. Plutôt à une garde rapprochée de Rey aux répliques dignes de Ne réveillez pas les c… d’un flic qui dort, mythique parodie de ces navets-polars ayant transformé Alain Delon en sujet de moquerie vers le milieu des années 1980.

Tardes de soledad, documentaire sur un matador (le Péruvien Andrés Roca Rey) devenu depuis le tournage le Lionel Messi de la tauromachie et un torero rock star, évoque lui aussi en partie les célèbres comiques français. Mais ce film ayant décroché la récompense suprême au Festival de San Sebastian ne doit pas cette impression à un ridicule non intentionnel. Plutôt à une garde rapprochée de Rey aux répliques dignes de Ne réveillez pas les c… d’un flic qui dort, mythique parodie de ces navets-polars ayant transformé Alain Delon en sujet de moquerie vers le milieu des années 1980.

Il est en permanence rappelé à Rey qu’il a eu des c… face à chaque taureau affronté. Et d’une manière générale le registre langagier pour évoquer le taureau (fils de…) aura souvent une vulgarité proche de celle d’un sport très populaire en Espagne se jouant à 22 acteurs. Ce qui, entre parenthèses, casse le mythe du respect du taureau mis en avant par les professionnels du domaine.

Tardes de soledad est le premier documentaire tourné par le cinéaste. Ce dernier semble avoir choisi la corrida pour son potentiel cinégénique sans chercher à nier la souffrance animale. Corde raide bien maintenue au cours du film et que l’on peut comprendre : le sujet est polémique en Espagne, discipline de plus en plus décriée du fait d’une montée de l’antispécisme mais maintenue par l’Etat ibère tous bords politiques confondus pour d’évidentes raisons économiques.

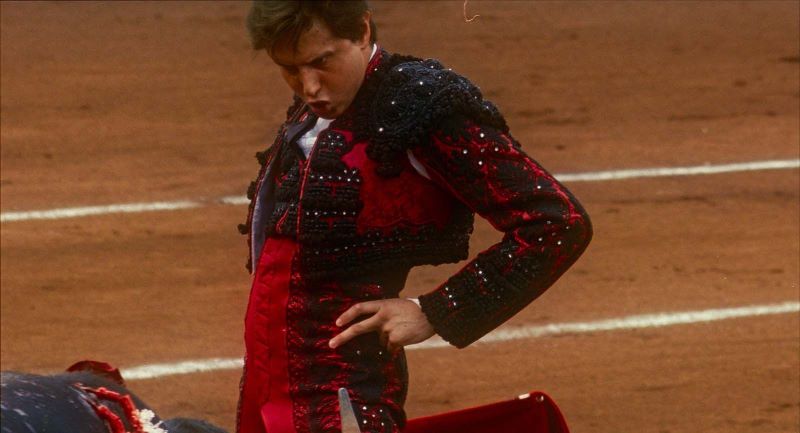

Le début surligne lourdement cette note d’intention. Avec le taureau tout seul, en mode regard caméra semblant prendre à témoin le spectateur de sa souffrance. Ou peu de temps après la tenue flamboyante de Rey ensanglantée, symbole un peu voyant du caractère à la fois violent et fascinant de la corrida.

Serra offre également le tableau d’un monde de la tauromachie vivant autant en vase clos que la cour de Louis XIV de son film sur le Roi Soleil interprété par Léaud. La garde rapprochée de Rey a ainsi quelque chose des courtisans des rois lorsqu’ils lui murmurent que ses détracteurs sont (forcément) des jaloux.

On suit donc Rey à l’arrière d’une voiture avec sa garde rapprochée, à l’hôtel et dans l’arène. Une arène dans laquelle les caméras numériques des chefs-opérateurs filment uniquement le taureau, le torero et le tout premier rang des spectateurs. Ne pas filmer la foule a autant pour objectif d’éviter la dimension folklorique de la corrida que de raconter l’enfermement du torero, sa solitude (la soledad du titre) qui est un cliché associé aux stars et aux figures de pouvoir.

Et de toute manière la foule n’existe pour Rey que comme une masse abstraite dont il doit susciter les hourrahs pour que sa prestation soit récompensée… et pour en tirer une satisfaction narcissique. Une foule à laquelle les personnages reprochent de ne pas apprécier à sa juste valeur la prestation du torero. Un travelling de route est le seul moment où le film quitte le vase clos pour montrer l’extérieur. La captation sonore est quant à elle assurée par des micros cravate portés par le torero et son entourage.

Dans l’arène, le film va trouver sa force dans un mélange entre cinégénie du face à face torero/taureau, tableau de la souffrance du taureau et part de grotesque liée à l’hyperexpressivité caricaturale de Rey. Les plans rapprochés captés par les caméras numériques dépouillent la discipline de sa part d’esthétisme, de brio technique pour ne conserver que la dramaturgie des combats.

Des combats choisis par le cinéaste pour leur âpreté, parce qu’ils étaient les batailles les plus dures du torero. Dimension encore plus présente dans les passages pluvieux ou venteux. Qui rappelleront en outre aux amateurs de chambara et de western la contribution de ces éléments à la dramatisation d’un face à face. Le score classique, original ou pas, apporte par son utilisation un lyrisme sec, jamais pompier. A côté de cela, le ridicule des grimaces, des cris et des postures de Rey offre un contrepoint à l’intensité du face à face.

Avant que ne viennent les plans, desquels on peut débattre légitimement pour des raisons éthiques, de la souffrance du taureau. De longs plans échappant à la complaisance de l’agonie du Roi Soleil filmée par Serra par les allers-retours émotionnels mentionnés. On ricane intérieurement de Rey juste avant qu’il ne porte l’estocade avant de tout de suite se sentir en empathie avec la souffrance du taureau.

Une empathie qu’un passage du film inversera en provoquant un audacieux questionnement. Lorsque le taureau met réellement en danger Rey, l’empathie passe immédiatement du côté de ce dernier. Sans doute parce que la scène rappelle que le matador risque aussi son intégrité physique et sa vie. Un Rey se relevant suscite alors chez le spectateur de cinéma ainsi le même sentiment de come back lazaréen que ces sportifs au bout du rouleau s’accrochant pour retourner une situation. Avant que le retour du vulgaire et du grotesque des attitudes du torero et de ses acolytes ne vienne remettre les compteurs à zéro.

Hors de l’arène. Rey incarne une autre caricature : celle de l’homme puissant ne montrant pas ses émotions et dont on ne saura rien. On sourit ceci dit lorsqu’on voit un Rey n’ayant pas totalement revêtu son habit de lumière, en bas roses et avec un collier de perles. L’entre soi masculin (du milieu de la corrida, en dépit des réussites de certaines toreras) est rarement très loin d’un certain homoérotisme. Sur la toute fin, la cinégénie du combat ne réussit plus à faire oublier que le film se répète, qu’il a déjà tout raconté. On se demande alors si Serra va chercher à donner un second souffle au film ou s’il va siffler la fin des hostilités. Ce sera la seconde option, le cinéaste terminant un film dont le dispositif a épuisé son potentiel.

Tardes de soledad, c’est le film d’un Serra partagé entre fascination et dégoût pour son sujet, entre fascination pour les figures de pouvoir et envie de les ridiculiser. Un cinéaste dandy aux propos en interview aussi lunaires que ceux de son idole Dali. Mais qui filmerait son sujet en pensant qu’on ne sort de l’ambigüité qu’à ses dépens.

![]()