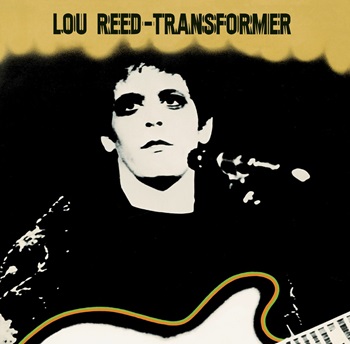

Pas forcément les « meilleurs » disques des années 70, mais ceux qui nous ont accompagnés, que nous avons aimés : Transformer, le second album solo de Lou Reed, une fantaisie queer et un bijou de production !

En 1970, larguant les amarres avec le Velvet, Lou Reed part à la dérive au fil de l’eau. Après quelques mois de flottement aux Etats-Unis, il enregistre à Londres son premier album solo, avec des musiciens de Yes en particulier. Lou ne semble même pas y croire puisqu’il délaisse à l’occasion sa guitare pour le chant. La production finit de foirer l’affaire. Cela ne convainc pas grand monde. Il faut voir la pochette, aussi… La drogue n’excuse pas tout ! Sa paranoïa atteint justement des sommets : Bob Dylan l’a bien évidemment arnaqué et les Beatles ont pompé l’idée de la pochette du White Album sur celle de White Light/White Heat… Un problème d’égo, peut-être ? Rongeant son frein, Lou Reed n’est pas devenu la rock star qu’il voulait être : « j’ai essayé d’écrire des chansons d’amour et on a vu ce que ça donnait. Cette fois, il n’y aura que des chansons de haine. » Un peu amer, l’animal…

Surgit alors Bowie. La première rencontre eut lieu en 1971, lors d’une fête organisée par RCA à New York. Fan de la première heure, le Britannique reprend des chansons du Velvet depuis des mois en concert et à la BBC. Sur l’album Hunky Dory, le très nerveux Queen Bitch est un hommage évident, la pochette arrière indiquant : « some V.U. White Light returned with thanks. » La chanson Andy Warhol témoigne aussi d’une évidente affinité avec l’univers de la Factory. Le 8 juillet 1972, les deux amis se retrouvent même sur la scène du Royal Festival Hall pour jouer ensemble White Light/White Heat, Sweet Jane et Waiting for the Man. Ne pouvant rien refuser à Ziggy Stardust en pleine ascension, RCA envisage un second album pour récupérer Lou Reed au fond du trou… Bowie sort alors le grand jeu en taillant un costume glamour de grande classe à son idole américaine.

Surgit alors Bowie. La première rencontre eut lieu en 1971, lors d’une fête organisée par RCA à New York. Fan de la première heure, le Britannique reprend des chansons du Velvet depuis des mois en concert et à la BBC. Sur l’album Hunky Dory, le très nerveux Queen Bitch est un hommage évident, la pochette arrière indiquant : « some V.U. White Light returned with thanks. » La chanson Andy Warhol témoigne aussi d’une évidente affinité avec l’univers de la Factory. Le 8 juillet 1972, les deux amis se retrouvent même sur la scène du Royal Festival Hall pour jouer ensemble White Light/White Heat, Sweet Jane et Waiting for the Man. Ne pouvant rien refuser à Ziggy Stardust en pleine ascension, RCA envisage un second album pour récupérer Lou Reed au fond du trou… Bowie sort alors le grand jeu en taillant un costume glamour de grande classe à son idole américaine.

Rendez-vous est pris dans les studios Trident, où Bowie vient de sauver la mise à Mott the Hoople avec All The Young Dudes, album s’ouvrant sur la reprise de Sweet Jane, encore une obsession de David. Durant les sessions d’août, Lou Reed enregistre donc Transformer avec une équipe de folie. Bowie apporte en effet un savoir-faire précieux en studio, cette touche magique qui transforme le plomb en or. Arrangeur de talent sur The Man Who Sold The World et Hunky Dory, son guitariste Mick Ronson fait encore des merveilles. Le courant passe très bien entre les deux musiciens, même si le New Yorkais ne comprend pas toujours l’accent du natif de Hull, David se chargeant de traduire… De sacrées pointures sont aussi de la fête : Ken Scott qui joue un rôle considérable, pourtant minoré dans les crédits, les bassistes Herbie Flowers et Klaus Voormann, grand pote des Beatles, Trevor Bolder des Spiders from Mars, et last but not least, Ronnie Ross, l’ancien professeur de saxo de Bowie. Quelques noms parmi tant d’autres. Pour se louper en pareille compagnie, il faut vraiment le vouloir… même défoncé !

Trainant la nuit dans le quartier canaille de Soho, Lou Reed s’amuse beaucoup. Comme Bowie et Ronson répètent le soir pour un prochain spectacle au Rainbow Theater de Londres, les sessions de Transformer se tiennent dans la journée… Pas exactement le meilleur moment pour Reed… Déchiré à l’héroïne et aux amphétamines, ce dernier végète dans le studio quand il ne pique pas une colère noire comme ses ongles vernis, pour rester fidèle à sa légende. A la ramasse, il assure quand même au chant et à la guitare que Ronson lui accorde en douce, histoire de ne pas le vexer… Devant les absences du chanteur, Ken Scott ne cherche même plus à lui parler derrière ses consoles. Lorsqu’il sort de la vase, Lou s’entend très bien avec David, et l’album avance au fil des heures avec quelques chansons des années Velvet, ainsi que des compositions plus récentes. Sur la base de démos, telles que Hangin’ Round et Perfect Day sorties en 2002, qui filent déjà de jolis frissons, Bowie et ses acolytes balancent des paillettes scintillantes. De belles créatures sortent alors du placard pour un défilé en habits de lumière, un cabaret rock du plus bel effet.

Trainant la nuit dans le quartier canaille de Soho, Lou Reed s’amuse beaucoup. Comme Bowie et Ronson répètent le soir pour un prochain spectacle au Rainbow Theater de Londres, les sessions de Transformer se tiennent dans la journée… Pas exactement le meilleur moment pour Reed… Déchiré à l’héroïne et aux amphétamines, ce dernier végète dans le studio quand il ne pique pas une colère noire comme ses ongles vernis, pour rester fidèle à sa légende. A la ramasse, il assure quand même au chant et à la guitare que Ronson lui accorde en douce, histoire de ne pas le vexer… Devant les absences du chanteur, Ken Scott ne cherche même plus à lui parler derrière ses consoles. Lorsqu’il sort de la vase, Lou s’entend très bien avec David, et l’album avance au fil des heures avec quelques chansons des années Velvet, ainsi que des compositions plus récentes. Sur la base de démos, telles que Hangin’ Round et Perfect Day sorties en 2002, qui filent déjà de jolis frissons, Bowie et ses acolytes balancent des paillettes scintillantes. De belles créatures sortent alors du placard pour un défilé en habits de lumière, un cabaret rock du plus bel effet.

« Ecrire des chansons, c’est comme faire une pièce de théâtre et se donner le meilleur rôle » explique alors Lou Reed. Ca colle avec Bowie, un orfèvre en la matière, puisque la chanson Andy Warhol annonçait déjà la couleur : « I would like to be a gallery / put you all inside my show. » Transformer se fait alors l’écrin de textes bien allumés, des petits bijoux qui sentent le cuir et le queer, la caresse et la claque. Car Lou Reed a le secret d’un monde au parfum de transgression pour 1972, le Royaume-Uni ayant à peine commencé à dépénaliser l’homosexualité. En complice très malicieux, l’androgyne Bowie sent venir la fin d’une époque, qu’il se délecte de provoquer. Dans ce cirque warholien, presque un journal intime, des personnages très ambigus se transforment sous nos yeux avant de s’adonner à tous les plaisirs. Avec son expérience de la Factory en particulier, Reed avait du dossier : « J’ai toujours pensé que ce serait plutôt amusant de présenter aux gens des personnages qu’ils n’avaient peut-être jamais rencontrés auparavant, ou qu’ils n’avaient pas voulu rencontrer. » On se demande encore comment ces textes déglingués ont pu quelquefois passer à la radio sans tomber à la trappe de la censure. Les tirages promotionnels conseillent quand même l’écoute du disque avant une diffusion sur les ondes… Si Walk On The Wild Side a été amputé aux Etats-Unis de l’expression « giving head”, les responsables de la très guindée BBC n’ont pas voulu comprendre ce que cela signifiait : on en reste bouche bée…

Pour la pochette, Mick Rock travailla une photographie prise lors d’un concert londonien au King’s Cross Cinema, avant de capter le lendemain au même endroit celle d’Iggy pour Raw Power ! Un visage en noir et blanc, celui d’un fantôme, un Frankenstein glamour au regard perdu. Bien plus iconique que le pauvre oiseau de son premier opus… Lou utilisera de nouveau cette image de spectre pour son disque Blue Mask. Pour les innocents qui n’auraient toujours pas compris de quoi il en retourne, Karl Stoecker se charge de mettre les choses au point avec une pochette arrière que Jean Genet n’aurait pas reniée. Dans une posture lascive, coiffée d’une perruque noire, le mannequin Gala Mitchell se fait objet du désir avec des jambes interminables. Et un ami de Reed, Ernie Thormahlen se dresse en motard très en forme au travers de son jean, visiblement sous le charme… Bon, calmons-nous… il s’agit d’une simple banane glissée pour l’occasion de la séance photo. Lou et la banane, c’est une longue histoire… Bref, Transformer théâtralise jusqu’à l’outrance et la mascarade. Sortant de l’ombre, la fantasmagorie du Velvet s’illumine dans une mise en scène signée Bowie. Que le spectacle commence !

Transformer claque d’entrée avec Vicious. Sur une rythmique implacable, Ronson envoie des merveilles de riffs saturés, de véritables décharges électriques… D’une voix distante, Lou joue froidement les durs à queer dans une une histoire sado-maso, un peu tordue. En souvenir de Warhol, il parle de cogner avec une fleur, de mutiler des mains et des pieds et d’avaler des lames de rasoir, mais il n’a qu’un mediator de guitare… Les choeurs de Bowie sont un régal et ce n’est que le début. « You must think I’m some kinda gay blade« … Un peu quand même.. Suivent des chansons du même calibre… Soutenu par un boogie woogie et une basse ondulante, Hangin’ Round délire bien sur une galerie de portraits azimutés. Ça vibre fort et ça provoque à fond la caisse, la patte du Lou : Harry ne trouve rien de mieux que de déterrer son père à peine décédé, Jeanie s’envoie en l’air dans les couloirs et Cathy se met un dentier sur le nez… OK… Lou Reed décoche sa pique ciselée : « You’re still doing things that I left up years ago. » En face B, Wagon Wheel illustre les merveilles de la production comme le passage de Lou planant dans un demi sommeil avant de finir sur un Gospel aux chœurs féminins. I’m So Free joue sur le même registre déchainé : « I do what I want, and I want what I see » sonne comme un hymne. Ronson s’éclate à la guitare, tandis que Bowie en fait des tonnes dans les choeurs. De sacrés numéros rock !

Transformer claque d’entrée avec Vicious. Sur une rythmique implacable, Ronson envoie des merveilles de riffs saturés, de véritables décharges électriques… D’une voix distante, Lou joue froidement les durs à queer dans une une histoire sado-maso, un peu tordue. En souvenir de Warhol, il parle de cogner avec une fleur, de mutiler des mains et des pieds et d’avaler des lames de rasoir, mais il n’a qu’un mediator de guitare… Les choeurs de Bowie sont un régal et ce n’est que le début. « You must think I’m some kinda gay blade« … Un peu quand même.. Suivent des chansons du même calibre… Soutenu par un boogie woogie et une basse ondulante, Hangin’ Round délire bien sur une galerie de portraits azimutés. Ça vibre fort et ça provoque à fond la caisse, la patte du Lou : Harry ne trouve rien de mieux que de déterrer son père à peine décédé, Jeanie s’envoie en l’air dans les couloirs et Cathy se met un dentier sur le nez… OK… Lou Reed décoche sa pique ciselée : « You’re still doing things that I left up years ago. » En face B, Wagon Wheel illustre les merveilles de la production comme le passage de Lou planant dans un demi sommeil avant de finir sur un Gospel aux chœurs féminins. I’m So Free joue sur le même registre déchainé : « I do what I want, and I want what I see » sonne comme un hymne. Ronson s’éclate à la guitare, tandis que Bowie en fait des tonnes dans les choeurs. De sacrés numéros rock !

Transformer se fait aussi caresse et fantaisie. En face A, Andy’s Chest évoque le buste meurtri de Warhol par les tirs de Valérie Solanas. Sur un crescendo musical bien foutu, les textes partent dans un joyeux délire sur les métamorphoses, Lou Reed s’imaginant ainsi chauve souris parmi d’autres créatures, telles qu’un ours rose nu… Swoop swoop… tandis que Bowie virevolte de folie jusqu’au final… ba ba ba baaaaaa… Quant à Make Up, le tuba d’Herbie Flowers en fait une parade de fanfare très décalée. Lou Reed y chante les délices du maquillage, des baisers, du parfum… et « You’re a slick little girl » à de multiples reprises comme pour s’en persuader. La chanson la plus gay de l’album : « Now, we’re coming out/Out of our closets/Out on the streets« , évocation par ricochet des émeutes de Stonewall en 1969. Surprise ! Bowie et Reed font aussi des manières dans New York Telephone Conversation, chronique amusée des cancans de la Grosse Pomme, avant un dernier message d’amour. Trop mignon. Très Camp…

Déjà bien balancé, Transformer dévoile de véritables trésors. Ballade jouée au piano sur un tempo lent par Mick Ronson, à qui l’on doit également de magnifiques arrangements de cordes, Perfect Day chante une promenade avec un brin de mélancolie et des envolées lyriques. Deux amoureux boivent de la sangria dans un parc avant d’aller nourrir les animaux d’un zoo… souvenir d’une escapade de Lou Reed avec son amie Betty Krondstadt ? Un petit air de Paradis terrestre avant la Chute… Le dernier vers (dans le fruit ?) demeure le plus énigmatique, »You’re going to reap just what you sow » (Tu vas récolter ce que tu as semé), laisse peser une menace. Lou sait distiller le poison à bon escient. Et Betty apprendra qu’il n’est pas forcément quelqu’un de bien, tendance sale cogneur… Autre bijou datant de la période Velvet, Satellite of Love… Mick Ronson assure à la guitare, au piano et à la flûte pour un single imparable. Le troisième couplet révèle qu’une personne aime s’amuser avec Harry, Mark et John plusieurs fois dans la semaine. La chanson décolle sur des claquements de doigts rapides. Et Bowie vrille en orbite dans les chœurs tant le récit spatial, « Satellite’s gone way up to Mars« , avait de quoi le séduire. Une performance magistrale de folle tordue qui laissa Lou Reed et Ken Scott longtemps admiratifs.

Walk On The Wild Side…. ce tube classieux sortit en single sur l’insistance fûtée de Bowie, Lou Reed lui préférant Hangin’ Round… D’une base essentielle, la guitare et le chant de Reed, Bowie et Ronson orchestrent LA merveille. Sur une double ligne de basses entrelacées, l’une à la Fender, l’autre à la contrebasse, Herbie Flowers se fait hypnotique. Ken Scott suggère au batteur Ritchie Dharma de remplacer ses baguettes par des balais pour une caresse si cool. Mick Ronson joue de la guitare acoustique. Une ligne de violon s’invite en toute élégance. Et viennent dans un halo de réverbération les Doo, doo-doo, doo-doo, doo-doo doo, chantés par des “colored girls”, en fait les Anglaises du trio The Thunder Thighs : Karen Friedman, Dari Lalou et Casey Singe. Ultime coup de grâce, le saxophone de Ronnie Ross rejoint la balade, en une seule prise… Quant au texte, de son chant parlé si redoutable, Lou sort le scalpel pour découper cliniquement les turpitudes des proches de Warhol, dans une poésie parsemée de drogue et de sexe. Chaque couplet honore à la suite Holly (Woodlawn), une actrice transgenre tout comme Candy Darling et Jackie (Curtis), ainsi que les acteurs Joe Dallesandro (Little Joe) et Joe Campbell (Sugar Plum Fairy). Autre figure trouble, James Dean est évoqué à l’occasion de ce périple sauvage. Ayant dévoilé tant de secrets inavouables, Lou Reed craignait de se faire arracher les yeux par la famille Factory dès son retour à New York… Candy Darling proposa au contraire de chanter les compositions de Lou dans un album. Ce dernier déclina l’invitation : « ce serait génial, mais il ne se vendrait probablement pas à plus d’une centaine d’exemplaires. »

Transformé par Bowie, Lou Reed joue désormais sur du velours. Cerise sur le gâteau, Goodnight Ladies surprend bien son monde au final. Le saxophone de Ronnie Ross et le tuba d’Herbie Flowers nous basculent dans un cabaret burlesque. Citant Ophélie de Shakespeare, Lou Reed salue les Ladies du show avec un brin de mélancolie kitsch pour quitter la scène de la Factory. La fête est bel et bien finie. Le masque tombe. Rideau. L’enfant terrible du rock met désormais les voiles vers de nouvelles aventures, du sépulcral Berlin au très cool Coney Island Baby, sous le charme de Rachel Humphreys, son ami très féminin. Une pensée émue pour le foutraque Metal Machine Music, qui mériterait sa chronique tant l’objet est singulier : « Quiconque l’a écouté jusqu’au bout est encore plus con que moi » déclara peu après son auteur un brin autodestructeur, une habitude chez lui. Quant à l’amitié avec Bowie, elle survécut au temps et à une fameuse bagarre dans un restaurant. En janvier 97, les deux hommes se retrouvèrent à New York pour chanter ensemble Waiting For The Man, Dirty Boulevard et White Light/White Heat, bouclant ainsi la boucle. A la mort de Lou, David déclara : « C’était un maître ». Fan jusqu’au bout des ongles.

![]()

Amaury de Lauzanne

En 2002, Bowie remettait le couvert en chantant sur l’album The Raven de Lou, pour le titre Hop Frog. Encore des choeurs bien allumés…Et les lyrics….une grenouille sautillante perdue dans sa tourbière des bois…..Hein ?